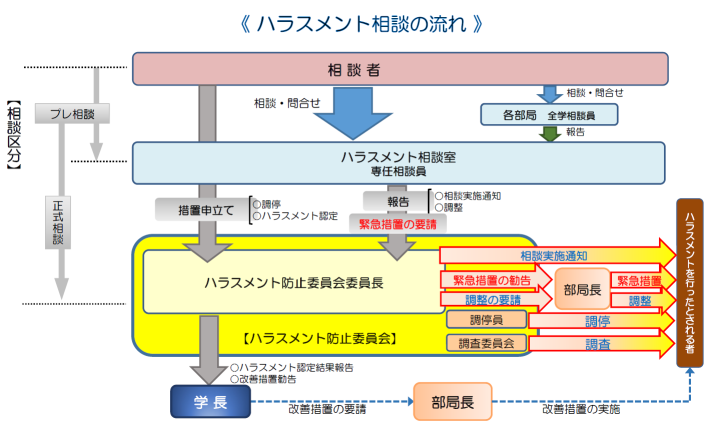

ハラスメント相談の流れ

- 相談を正しく受けるため,相談員との面談により行います。

- 相談員以外の者に相談内容を見聞きされないよう配慮します。

- 事実関係についておうかがいします。

- 相談者および相手方の間の関係

- 相手方の言動が,いつ,どこで,どのように行われたか

- 相談者は,相手方に対してどのような対応をとったか

- 監督者等に対する相談を行っているか,また相談したときに監督者等は

どのような対応をとったか - 相談員は相談者の求めるものを把握し,対応をとります。

- ハラスメント以外の対応が必要な場合は,対応する相談窓口を紹介します。

- プレ相談を踏まえ,大学の力を介して問題解決を図る必要があると思われた場合で,相談者から希望がある場合に正式相談を行います。

- 面談は2名で行います。

(原則として,内1名はハラスメント相談室の専任相談員が担当します。) - 相談受付報告書を作成し,ハラスメント防止委員会委員長へ提出します。

(相談者から,今後どのような対応を希望するか伺います。) - 事案の関係者について,一方的にプライバシーを侵し,名誉を傷つけ,人権を損なうような言動をしてはいけません。

- ※「正当な理由」には,相談者の権利保護に資する場合で,独自に守秘義務を負う,弁護士・医師・カウンセラー等の専門家や警察・労働局・法務局等の公的機関者への相談・報告等,労働組合への相談が含まれます。

1)相談員と面談します(プレ相談)

2)正式相談

(注意)相談者は相談内容を「正当な理由※」無く,第三者に伝えてはいけません。

3)問題解決への対応

ハラスメント防止委員会は,相談が行われた案件について,以下の対応を行うことができます。調停とハラスメント認定の手続きの開始は,ハラスメント防止委員会委員長が決定することができます。これらの手続きにおいて,相談者が相手方と直接,接触することはありません。また,手続きに関与する者は相談内容等について,守秘義務を負います。○相談実施通知 ・・・ ハラスメント相談が行われたことを相手方や管理監督者に通知します。

○調 整 ・・・ 部局内において,管理監督者が問題解決を図ります。

○調 停 ・・・ 調停員を選出し,問題解決を図ります。

○ハラスメント認定 ・・・ ハラスメント認定の有無及び改善措置勧告の内容を審議します。

○緊急措置 ・・・ 深刻な事態には,接触禁止などの緊急的な指示を行います。

※ハラスメント認定において,ハラスメント防止委員会が事実関係の調査が必要と認めるときは,調査委員会が設置されます。

4)受けた行為がハラスメントと認定されたら

ハラスメント防止委員会で,該当行為がハラスメントであると認定されれば,委員会は学長へ当該事案の審議結果報告を行います。学長は報告に基づき,改善措置の要請,懲戒処分を審査する委員会の設置といった対応を行います。